「匠の技 伝承プロジェクト」第1回講座ついに開催!

平成31年4月7日(日)10時~16時30分まで、東京都柔道整復師会会館(東京都千代田区)において「匠の技 伝承プロジェクト」第1回講座が開催され、各地から50名の柔道整復師が参加した。

「匠の技 伝承プロジェクト」は柔道整復術公認100周年を機に、全ての柔道整復師の技術向上を目的として公益社団法人日本柔道整復師会が開始したプロジェクトだ。2回のプレ開催を経て、今回「肘関節の脱臼」をテーマとし、第1回目講座の開催を迎えた。

(公社)日本柔道整復師会・松岡保副会長は〝「匠の技 伝承プロジェクト」がいよいよスタートとなった。テクノロジーの進歩により、将来的には現在ある職業の多くがなくなってしまうのではないかと言われている。柔道整復術を後世に残していくためにも、「匠の技 伝承プロジェクト」で勉強していただきたい〟と開会の辞を述べた。

続いて、(公社)日本柔道整復師会・工藤鉄男会長は、〝私利私欲に走る柔道整復師が増えてきてしまった。慢性疾患を新鮮外傷として保険請求しているような状況が続けば、社会は間違いなく鉄槌を下すと考えている。技術がなければ、近い将来、柔道整復はなくなってしまうだろう。このままではいけない。社会に必要とされる職業としてもう一度大きく花咲かせるためにも、匠の技でしっかり学んでいただき、さらにその技術を全国に万遍なく広めていただきたいと考えている。一人一人が努力することで、柔道整復師がより必要とされる職業になっていく〟と、このプロジェクトにかける熱い想いを語った。

その後、以下の内容で講義が実施された。

講義1:「匠の技 伝承プロジェクト」の趣旨/肘関節周辺の機能解剖

講師:長尾淳彦氏

はじめに、長尾氏は「匠の技 伝承プロジェクト」について〝骨折、脱臼の整復・固定技術の正しい継承と、患者安全・医療安全を考えた治癒判断のための超音波観察装置の導入を目的としている。内容としては、骨折・脱臼の発生機転やメカニズムの理解、整復・固定技術の理解と実践、超音波観察装置の正しい取扱いをメインとする〟と説明した。

テーマである肘関節の脱臼については〝全外傷性脱臼の約20%にあたり、肩関節脱臼に次いで多発する。なかでも前腕両骨後方脱臼は外傷性肘関節脱臼の90%を占め、重量挙げなどで発生することが多い〟等、説明した。

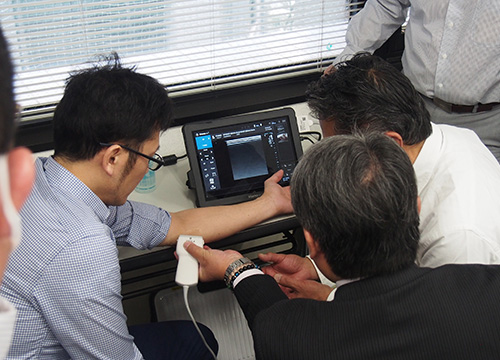

講義2:超音波観察装置による観察

講師:佐藤和伸氏(協力:株式会社エス・エス・ビー)

佐藤氏はまず、超音波観察装置の仕組みについて〝人に聞こえる音(可聴音)は波を打って広がるが、超音波は直進する性質がある。一方向に絞って音を出せるため、正確な距離を測定できる。超音波画像は超音波を走査線方向と直角になるように、直線状に移動しながら送受信することで断層像を描出したもの〟と説明し、基本的な走査方法、画像の見方などについて解説した。

その後、肘関節の解剖として肘部管や橈骨小頭、内側側副靭帯損傷など、超音波画像や動画を用いて詳しく解説した後、会場内数か所に設置された超音波観察装置で実際に聴講者同士が観察法の確認を行った。

講義3:<骨模型シミュレーターによる>整復手技の原理の理解

肘関節脱臼の発生機転と整復手技のシミュレート

講師:高須周平氏

高須氏は〝骨折・脱臼をきちんと整復できる柔道整復師になるために、教科書の内容を理解するだけではなく、骨折・脱臼の転位をみて、発生機転や「手技によって骨がどのように動くのか」イメージして整復できるようになるために、骨模型で三次元的にシミュレートしていく〟として、肘関節脱臼について骨模型で解説した。

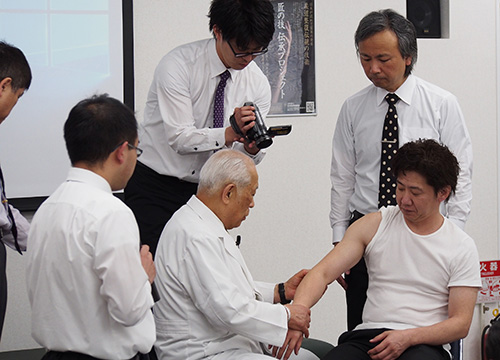

講義4:肘関節の整復・固定

講師:高崎光雄氏

高崎氏は〝肘関節の外傷性脱臼は青壮年に多発すると言われているが、私の場合は小児の肘関節脱臼に多数遭遇した経験がある。これらの脱臼のほとんどが骨折の合併症を伴っているため、整復には十分注意が必要だ。まずは総論的に肘関節脱臼の基本的事項を検討し、さらに各論として成人と小児に分け、症例をもとに検討する〟と前置きし、肘関節脱臼について〝全外傷性脱臼のうち肩関節脱臼に次いで多く、特に後方脱臼の発生頻度が高い。その理由は肘関節への外力が前後方向に働きやすく、上腕骨下端の形状が左右に広く前後に薄いためである。なお、脱臼の際に軟部組織の損傷、骨膜の上腕骨後面での裂離、上腕骨の挫滅や断裂、屈筋の付着部での挫滅や断裂を伴うことも多い。上腕骨顆上骨折との鑑別は異常可動性に対して脱臼時に弾撥性固定があることが最大の特徴だ。小児に頻発する骨折は尺骨鈎状突起、橈骨頭、上腕骨顆部、顆上骨折、特に内側上顆骨核母体と骨製癒合を完了しない10~14歳では、しばしば上腕骨内側上顆の骨折を伴う。このように小児の肘関節脱臼は合併する骨折も多種多様であり、中には保存療法が困難な症例もあるため早期の正確な診断及び適切な治療が必要だ。また、脱臼整復完了後も固有症候の消失確認を怠らない姿勢が必要であり、誤診回避のためにも患者の些細な変化を見逃さない術者の注意力とその治療体制こそ重要である〟等々、説明した。

座学を中心とした前半では、多数の症例画像や動画を紹介。肘関節脱臼の発生機序や損傷状態、徒手整復法などについて丁寧に解説した。後半では実技を中心に、脱臼の整復を実演しながらの解説や聴講者への実技の直接指導も行った。

聴講者からは積極的に質問や意見があがり、休憩時間にも多くの人が超音波観察装置に触れてみるなど、会場は非常に活気にあふれていた。

次回は5月26日(日)に開催される予定となっている。

PR

PR