「匠の技 伝承プロジェクト」第2回講座開催

2019年5月26日(日)10時~17時まで、東京都柔道整復師会会館(千代田区)において、公益社団法人日本柔道整復師会主催「匠の技 伝承プロジェクト」第2回講座が開催された。

はじめに、(公社)日本柔道整復師会・三橋裕之総務部長は〝この「匠の技 伝承プロジェクト」については、3月7日に開催された柔道整復術公認100周年記念祝賀会において、安倍晋三内閣総理大臣からも「期待している」とのビデオメッセージをいただいている。今回は第2回目となるが、前回よりもさらに分かりやすいように、ビデオや動画を駆使して改良を加えている。講師は臨床において骨折・脱臼を数多く経験している富永氏です。皆さんにはぜひしっかりポイントを学んでいただきたい〟等、参加者を激励した。

(公社)日本柔道整復師会・長尾淳彦学術教育部長は〝現在、骨折・脱臼の請求は1%を切っている中で、本当に柔道整復師は骨折・脱臼のプロと言えるのか?ということで、柔道整復術公認100周年を契機に、次の100周年に向けた技術の継承を目的として開始されたのが「匠の技 伝承プロジェクト」だ。限られた人数だが、ただ講義を聞くということではなく、骨折・脱臼に対する正しい技術や超音波画像観察装置の取り扱いをしっかり学んでいただいて、ここで習得した技術を各地域で広めていただきたい〟と趣旨説明を行ったうえで、〝今回は午前中は座学、午後は実技を中心に行う。実技では10名1組になり、整復・固定の技術、超音波画像観察装置の走査方法を徹底的に学んでいただく。『現場でしか伝えられない技術』を伝えていきたい〟と説明した。

講義1:前腕骨骨折(コーレス骨折)の整復・固定について<座学>

講師:富永敬二氏

富永氏は〝最近、骨折・脱臼で接骨院・整骨院に来院される患者数は全国的に減少している。しかし「来ないから処置できない」、「処置できないから来ない」ではなく、来院されたときにはしっかり対処できる技術を身に付けておかなければならない。今回は前腕橈骨遠位端部骨折の中でも、小児から少年、青年、老人と各年齢層に起こる頻度の高いコーレス(橈骨下端部)骨折に特化して紹介し、実際の整復・固定についてポイントを含めて解説を行ないたい〟とし、症例画像として受傷時と整復後の外形の比較画像を多数紹介。〝脱臼の整復時は患者をリラックスさせることが重要。加えて患者の呼吸を意識したほうが良い。息を吸っているときは力が入っている状態なので、息を吐いたタイミングで整復すると良い〟とポイントを解説した。さらに、コーレス骨折の整復・固定の動画を紹介し、〝橈骨遠位部を把持し持続牽引を十分に行い、背屈を加えながら掌側へ整復する。同時に茎状突起を意識して尺骨を下から突き上げるようにして整復する。固定具には湿性シップ、すだれ、掌側固定アルフェンス副子、背側固定クラーメル副子などを使用する。固定法としては橈側・尺側にすだれ副子で固定し、その上から掌背側をアルフェンス・クラーメル副子で固定する。固定後は、包帯の緊迫状態を必ず確認すること〟等、解説した。

講義2:前腕骨周辺の超音波観察装置による観察<座学>

講師:学術教育部 佐藤和伸氏

(協力:株式会社エス・エス・ビー)

佐藤氏は〝橈骨下端部骨折の超音波観察としては、橈骨・尺骨背側からの描出、橈骨掌側からの描出、橈骨下端の短軸での描出、そして合併症として発症しやすい手根管症候群の確認として手根管の描出を行う。超音波画像で骨折が起きているかどうかを確認することはそれほど難しくはない。超音波画像は白ければ白いほど硬いものを映していると言えるため、骨折が起きていれば白い部分が離断して映る。不全骨折が起きている場合には溝が出来ているため、超音波が中に入り込んでいる様子が確認できる。あとは、描出された画像を頭の中でどう組み立てるかが重要となる〟として、超音波の基本的な走査法と画像の見方を解説。〝橈骨掌側を長軸走査で見て、舟状骨が見えたら橈骨のやや真ん中を撮っているということがわかる。「橈骨掌側から撮った」という情報しかない画像の場合でも、このように手根骨の形状を見ることでどの位置の画像なのかがわかる。超音波解剖では骨の細かい形状まで意識することが大切だ〟とし、複数の症例について、骨模型画像も交えて超音波画像の見方を分かりやすく解説した。

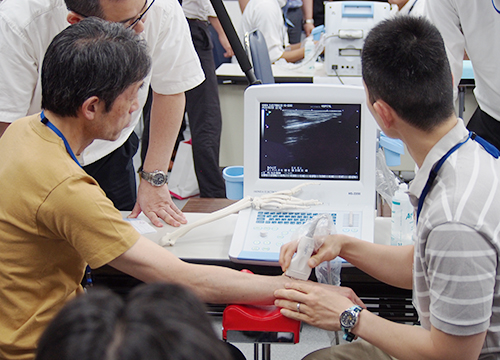

講義3:前腕骨周辺の超音波観察装置による観察<実技>

講師:学術教育部 佐藤和伸氏

(協力:株式会社エス・エス・ビー)

参加者は10人1組に分かれ、互いに患者役・施術者役となって超音波画像観察装置の走査(操作)方法を学んだ。背側・掌側それぞれから手関節を観察し、超音波画像上でのリスター結節や舟状骨、月状骨、茎状突起などの位置関係や描出のされ方を確認。佐藤氏が各グループを回り、直接プローブ走査(操作)の観察のポイントなどを直接指導した。

講義4:前腕骨骨折(コーレス骨折)の整復・固定<実技>

講師:富永敬二氏

富永氏は、座学にて動画で解説したコーレス骨折の整復・固定を参加者全員が囲む会場中央で行った。この実技では実際の整復から固定までの無駄のない流れを実演しながら、一つひとつの手順について見過ごしてならない細かなポイントを丁寧に解説。参加者は5グループに分かれ、患者、助手役への声かけから整復・固定の手順などを声に出し、三位一体となり確認しながら行った。5グループ全てに富永氏が巡回し、細かく重要なポイントには手を添えて丁寧に指導を行い、同時に参加者からの多くの質問に対しては経験と実績を交え的確に答えていた。最後には各グループの代表者3名が会場中央で整復・固定の発表を行い、富永氏の優しくも、厳しい的確なアドバイスを受けた。

前回に引き続き、今回も50名の定員が満席となった。参加者はメモを取りながら熱心に講義を聞き、実技では他の参加者が行っている間もそれを真剣な眼差しで見つめており、意欲的に学んでいる姿勢が大変印象的であった。

次回は8月4日(日)、東京都柔道整復師会会館にて開催される予定となっている。

PR

PR